0 avis

Prieuré Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, église paroissiale

France > Nouvelle-Aquitaine > Gironde > Soulac-sur-Mer

Historique

Beaucoup d'auteurs se sont penchés sur l'histoire de Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres ; certains textes contradictoires prêtent à confusion, notamment sur les origines du prieuré. Nous avons choisi de reprendre ici en grande partie la synthèse proposée par Marie-Pasquine Picot-Subes, publiée dans les actes du Congrès archéologique de France, Bordelais et Bazadais, en 1990.

La légende veut que sainte Véronique soit arrivée à Soulac à la fin du Ier siècle en compagnie de saint Martial. Elle y aurait fondé un oratoire en l'honneur de la Vierge près d'une source. Toutefois, le culte de la sainte n'est pas attesté à Soulac avant le 13e siècle.

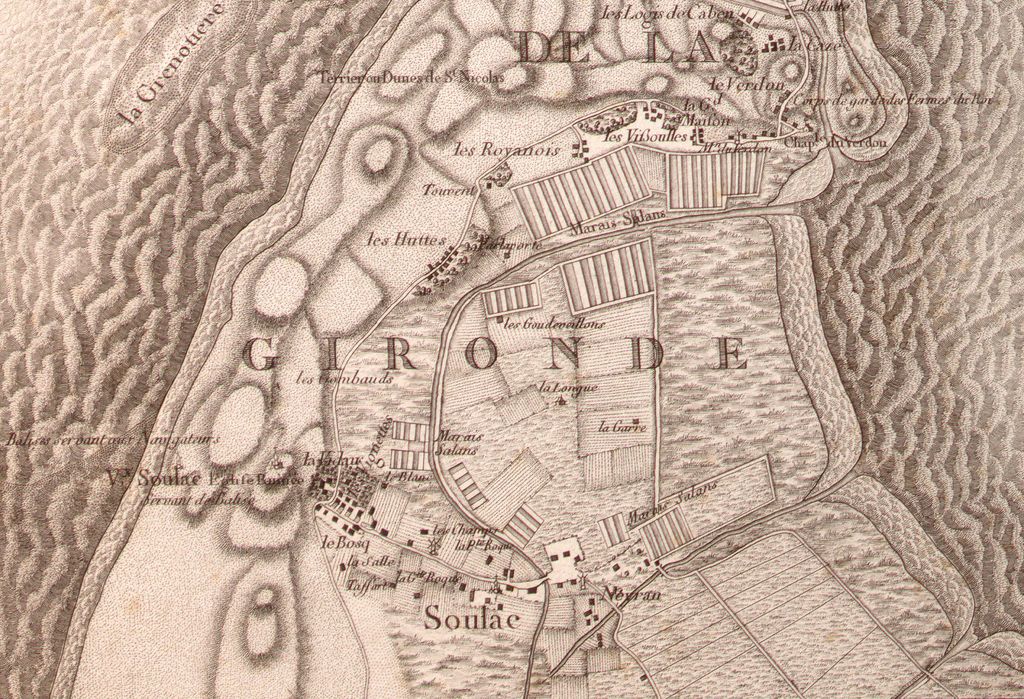

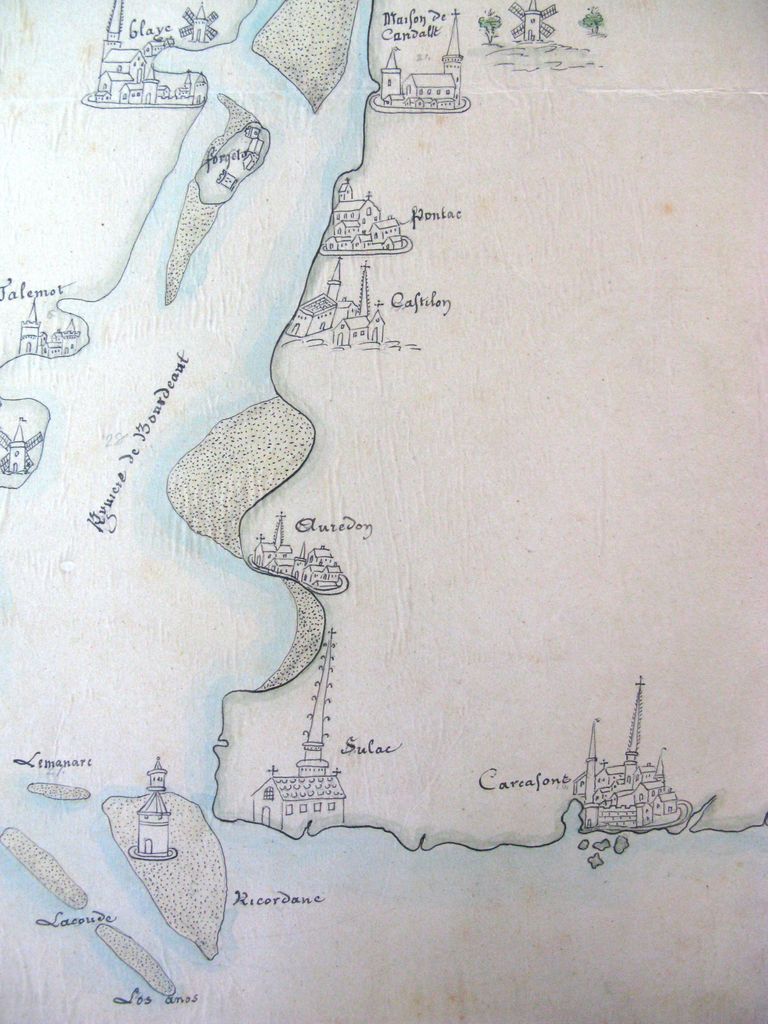

Deux chartes du cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux concernent la réédification et la dotation de cette abbaye : les auteurs attribuent ces chartes tantôt au comte Guillaume le Bon avant 977-988, tantôt au comte Guillaume V dans le premier tiers du 11e siècle : "Moi, Guillaume..., je donne à Dieu et à cet autel, bâti en l'honneur de la Sainte-Croix, la ville de Soulac avec l'oratoire de la Sainte-Mer de Dieu, avec les eaux douces depuis la mer salée jusqu'à lamer d'eau douce, avec les montagnes, avec les bois de pins, avec les pêcheries, avec tous les marais salants qui s'y trouvent, avec les serfs des deux sexes". Une bulle du pape Benoît IX, en 1035, accorde à Soulac l'exemption et révèle la présence de "monachos in monasterio". L'existence des bâtiments est confirmée, lors de la donation d'Ama, comtesse de Bordeaux et du Périgord, en 1043 au "monasterio constructo in honore Sancte Marie de Finibus Terre". On ne trouve pas de mention d'église avant 1079, date à laquelle le pape Grégoire VII s'adresse à l'abbé Arnaud de Saint-Sever afin qu'il permette à l'abbaye Sainte-croix de jouir en paix de l'église dont la possession a été très disputée entre les deux abbayes. Le conflit paraît avoir débuté vers la fin du 11e siècle. En 1103, un jugement fut rendu par les légats du pape en faveur de Sainte-Croix de Bordeaux.

Un appareil de petits moellons est bien conservé à la base des murs nord et sud, également sur le mur occidental : il correspondrait à une construction du début du 12e siècle. La construction du chevet tripartite daterait également, d'après l'analyse de son décor sculpté, des années 1100-1110.

Les chapiteaux sculptés de la nef peuvent être classés selon trois groupes, correspondant à différents ateliers ou différentes phases du chantier, s'échelonnant entre 1100-1110 et 1120-1130.

L'église romane présentait au sud et au nord, au niveau de l'actuelle 5e travée, deux "annexes" constituant un transept ; au nord, la sacristie ajoutée au 19e siècle en dissimule les vestiges, tandis qu'au sud l'existence de ce bras de transept est encore visible.

Par ailleurs, les deux imposants piliers faisant jonction entre la quatrième et la cinquième travée devaient soutenir une tour de clocher. Celui au nord abrite un escalier qui en permettait l'accès.

Dès l'époque gothique (13e-15e siècles), l'ensablement ou des inondations ont contraint à surélever le niveau de l'édifice : c'est ainsi que fut percée à l'ouest une porte à environ 3m60 du sol roman ; un nouveau chevet surélevé est également édifié, sous la forme d'une abside à trois pans précédée d'une travée droite et flanquée de deux chapelles. Ces structures gothiques prenaient appui sur les murs romans du chevet tripartite, tandis que l'absidiole sud fut flanquée d'une chapelle dont subsiste encore une pile ronde à colonnette.

Aux 13e et 14e siècles, plusieurs dons et legs bénéficient à l'église de Soulac. Au milieu du 15e siècle, l'archevêque Pey Berland est réputé y avoir fait magnas reparationes.

L'église a probablement été voûtée avec une voûte en berceau sur doubleaux : ces travaux ont nécessité la reconstruction des piliers cruciformes et des arcades de la nef ; le mur sud fut reconstruit en appareil régulier, tandis que le mur nord était renforcé par des contreforts. La façade également remaniée reçut une tour sur la première travée du collatéral nord.

Aux 15e et 16e siècles, l'église est fortifiée ; l'état de l'édifice semble se détériorer : en 1532, l'église est dite "fort ruynée et partie des voûtes se sont rouptes et effondrées".

Au début du 17e siècle, le cardinal François de Sourdis, lors d'une visite à Soulac, donne des ordres pour que l'église soit réparée. Mais en 1622, elle est prise d'assaut par des huguenots en provenance de Royan : le maréchal d'Ornano les délogent quatre mois plus tard. L'ensablement contribue également à dégrader l'édifice.

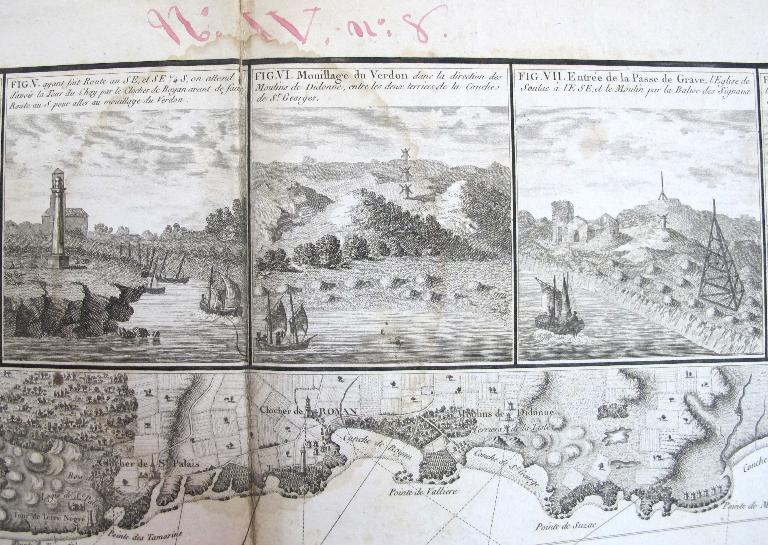

En 1690, l'ingénieur-cartographe Claude Masse livre un plan et une élévation de l'église qui montrent les transformations déjà subies par le monument.

En 1737, l'état du bâtiment s'est encore détérioré : la nef n'a plus de toiture, les portes sont obstruées. Le sanctuaire est encore accessible. En 1744, les habitants obtiennent l'autorisation de reconstruire une nouvelle église avec une partie des matériaux de Notre-Dame ; l'église est toutefois conservée, avec son clocher, pour servir de balise pour la navigation.

Lors d'une visite en 1848, le cardinal Donnet indique que l'on peut alors marcher sur les voûtes ; 10 ans plus tard, il prononce un discours pour "rendre au culte l'église ensablée du Vieux Soulac". Léo Drouyn dresse, en 1858, un premier plan partiel de l'édifice roman. Les travaux pour le désensablement de l'édifice sont confiés en 1860 à l'architecte Charles Durand.

En 1863, l'église est en partie déblayée et reconstruite. Charles Durand procède à la réfection des piliers et des arcades de la nef, à la consolidation des voûtes ; une charpente est établie pour couvrir l'édifice ; la façade occidentale est complétée avec un pignon ; le chevet gothique est abattu nécessitant l'installation de contreforts ; l'abside axiale découronnée est couverte tandis que les deux absidioles sont laissées en ruine.

L'église est protégée Monument historique le 20 juillet 1891.

Au début du 20e siècle, des travaux sont réalisés par l'architecte des Monuments historiques Henry Rapine : en 1905, il termine la restauration de l'abside, du pignon oriental et de la façade. Il construit une sacristie placée au nord et reconstruit en 1909 les absidioles. A partir de 1920, il supervise les travaux devant remédier aux inondations régulières de l'église. En 1955, un système de pompage automatique et d'évacuation de l'eau avec une immense citerne est installé.

Dans les années 1950, le peintre-verrier Francis Chigot crée de nouvelles verrières.

Comme le souligne J. A. Brutails, les églises avec bas-côtés sont relativement rares en Gironde ; il indique pour comparaison celles de Guitres et de Vertheuil. Quant au décor sculpté, il peut être notamment rapproché de celui des églises de Saint-Sever et d'Hagetmau.

Détail de l'historique

Description

L'église présente une façade pignon raidie par 4 contreforts et dotée d'un clocher carré au nord. La porte principale est en arc brisé avec voussure, accompagnée de trois baies en plein-cintre avec rouleau d'archivolte. La tour présente au troisième niveau une baie géminée.

Le mur latéral sud, scandé de contreforts, est percé de fenêtres en plein cintre ; la base des murs est construite en petits moellons ; les traces d'ouvertures plus anciennes et du bras sud du transept détruit sont encore visibles.

Le chevet est formé d'une abside principale, légèrement désaxée, encadrée de deux absidioles greffées sur le mur pignon de la nef. L'abside est divisée par quatre colonnes contreforts et par deux bandeaux sculptés. L'un orné de billettes, souligne l'appui des fenêtres, l'autre, formé de brins entrelacés sert d'appui à une arcature haute. Ce couronnement se compose de colonnettes en délit recevant deux baies géminées aveugles entre lesquelles s'inscrivent des pilastres à impostes. Aux fenêtres, des archivoltes sculptées et des tores retombent sur des tailloirs ornés de motifs variés : entrelacs à trois brins, crossettes et palmettes diverses.

Sur l'élévation latérale nord, une annexe abrite la sacristie.

A l'intérieur, la nef est composée de trois vaisseaux de 5 travées (4 plus la croisée de l'ancien transept). Une travée droite donne sur l'abside principale encadrée de deux absidioles.

Nef, bas-côtés et transept sont couverts de voûtes en berceau légèrement brisé avec arcs doubleaux. Des arcades en plein-cintre et à rouleaux séparent la nef des bas-côtés : elles retombent sur des colonnes demi-engagées dans des piliers carrés.

Les deux piliers faisant jonction entre la quatrième et la cinquième travée sont plus imposants : celui au nord abrite un escalier.

Le chœur, nettement plus bas que le nef, est voûté en cul-de-four. Dans l'abside axiale, quatre colonnettes de marbre en délit supportent des tores surmontant les trois fenêtres. deux arcatures aveugles se situent à la jonction de l'abside et de la travée de chœur. Dans cette dernière, quatre demi-colonnes engagées soutiennent les doubleaux de la voûte en berceau précédant le cul-de-four.

Détail de la description

| Murs |

|

|---|---|

| Toits |

|

| Plans |

plan en croix latine |

| Étages |

3 vaisseaux |

| Couvrements |

|

| Couvertures |

|

| Escaliers |

|

| Décors/Technique |

|

| Décors/Représentation |

Précision sur la représentation : Les chapiteaux présentent un décor tantôt historié, tantôt géométrique ou végétal : -croisée du transept nord : chasse de sainte Véronique (ou scène de vie religieuse, liée au culte des reliques). -chœur : saint Pierre en prison, le sacrifice d'Abraham, Habacuc portant sa nourriture à Daniel, Daniel dans la fosse aux lions. Le programme iconographique est ainsi consacré au thème de l'aide apportée par Dieu à ses serviteurs dans le danger. Le décor des chapiteaux de la nef est tantôt exclusivement végétal, tantôt animé de personnages ou d'animaux ; certains d'entre eux adoptent plutôt un décor géométrique (fer de lance et crossettes). |

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'oeuvre architecture |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA33008713 |

| Dossier réalisé par |

Steimer Claire

Conservatrice du patrimoine au sein du service du patrimoine et de l'Inventaire. |

| Cadre d'étude |

|

| Aire d'étude |

Estuaire de la Gironde (rive gauche) |

| Phase |

étudié |

| Date d'enquête |

2013 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde |

| Partenaires |

|

| Citer ce contenu |

Prieuré Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, église paroissiale, Dossier réalisé par Steimer Claire, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/9e5d1911-bb86-40b4-96b2-0a2f7bebc778 |

| Titre courant |

Prieuré Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, église paroissiale |

|---|---|

| Dénomination |

prieuré |

| Genre du destinataire |

de bénédictins |

| Vocable |

Notre-Dame |

| Appellation |

Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres |

| Destination |

église paroissiale |

| Statut |

|

|---|---|

| Protection |

|

- Collections du Musée d'Aquitaine à Bordeaux : dessins et gravure

- Lettre de A. Pépin d'Escurac au cardinal Donnet, du 10 novembre 1859, parue dans le journal L'Epérance, 20 novembre 1859 : sur les travaux de déblai de Notre-Dame de Soulac

- AD Gironde, 162 T 5. Dessin, façade principale, Monsau, s.d. [juillet 1842].

- AD Gironde, 162 T 5. Dessin, chevet, Monsau, juillet 1842.

- AD Gironde, 162 T 5. Plan de l'église ensevelie, Durassié, 11 juillet 1846.

- AD Gironde, 162 T 5. Dessins du chevet, de l'élévation principale et de l'élévation latérale, Durassié, 19 juillet 1846.

Localisation

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Gironde , Soulac-sur-Mer , rue des Bénédictins

Milieu d'implantation: en ville

Cadastre: 2017 AD 156

![Plan accompagnant l'état estimatif d'une balise à construire en bois de chene, liens, boulons et lardoires de fer au lieu et place de l'église et clocher de Soulac si on vient par cas en faire la démolition ou placer la ditte balise à un endroit indiqué par les pillotes lamaneurs, s.d. [milieu 18e siècle].](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/56de23ff-09a7-41dd-9a8b-43f021a9045c.jpg)